近世城郭の最高峰! 徳川家康が築いた名古屋城 ─理想的な縄張り! 全国から集めた職人の手による名城─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑦

■名古屋城を囲む門と二之丸と三之丸の機能

本丸には3か所に門があり、北側に不明御門(あかずごもん)があった。不明御門は、文字通り、基本的には閉じたままの門で、御深井丸につながっている。

不明御門当時はさまざまな武器庫が点在していた御深井丸へとつながる門。平時は閉じられていた。

御深井丸は、本丸の背後を守る重要な曲輪であった。その最西端にあたる戌亥隅櫓は、清洲城の天守を移築したともいわれ、清須櫓とよばれている。ただし、そっくり移築したものではなく、資材を再利用したというのが実際のところである。

西北隅櫓江戸時代から現存する3階櫓で全国で2番目の大きさを誇る。

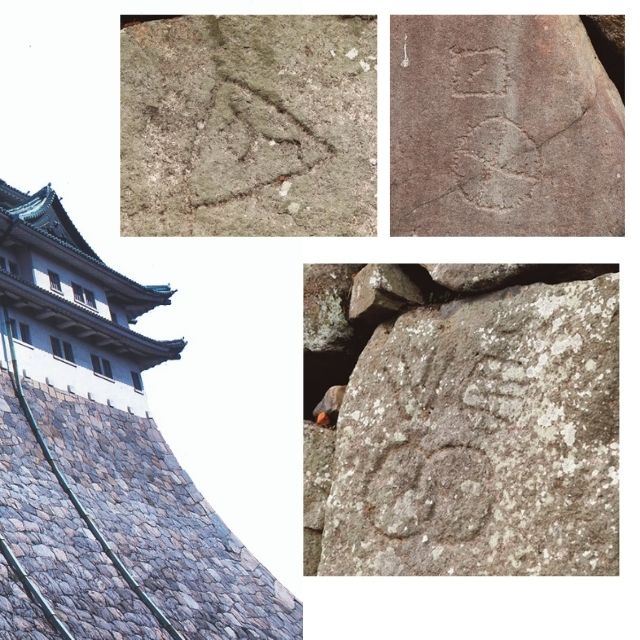

加藤清正が担当した石垣築城名人として名を馳せた加藤清正が担当したという石垣。石垣の石の中には、刻紋が刻まれており、だれが提供したものなのかわかるようになっている。

本丸の南側には表門としての南御門、東側には搦手門(からめてもん)としての東御門があり、それぞれ二之丸と結ばれていた。これらの門は高麗門と櫓門から構成される桝形(ますがた)となっていたうえ、城外側には馬出も設けられていた。馬出とは、城門を守るとともに城兵が出撃する拠点ともなった小さな曲輪のことである。

表二之門重要文化財に指定されている。慶長17年頃完成で鉄砲を撃つ穴が見られる。

二之丸には、本丸と同様に御殿が建てられていた。本丸の御殿が御成御殿になってからは、尾張藩主の御殿になっていたところである。明治維新後に破壊されたが、現在は庭園の復元が進められている。二之丸の大手口にあたる西側と東側には、桝形の構造をした鉄御門があり、いずれも三之丸と結ばれていた。

本丸と二之丸の西側には、西之丸がある。西之丸は、食糧の保管場所であり、曲輪内には6棟の米蔵が存在していた。西之丸は、南側の榎多門(えのきだもん)によって三之丸と結ばれている。

二之丸の南に広がる三之丸は、家老などの屋敷があったところである。台地の西北端に築かれていた名古屋城にとって、城の南側が弱点でもあった。そのため、有事の際には、三之丸が最前線になると想定されていたのである。

三之丸庭園三之丸は大部分が市街地化され、こちらの庭園は三之丸の遺構。

三之丸までが城ということになり、外側には城下町が広がった。なお、『蓬左還府記稿(ほうさせんぷきこう)』によれば、家康は城下町を惣構(そうがまえ)で囲い込む計画を持っていたという。実現していれば江戸城をしのぐ規模の城郭になったとみられるが、大坂夏の陣が終わったため、着工直前に中止となっている。

南蛮たたき土塀「南蛮たたき」とは練塀を固める技法。土塀には狭間の跡が残る。

堀川名古屋城築城の際、木材などの運搬をするために伊勢湾から名古屋の町まで開削してつくられた川。江戸時代には人々の憩いの空間となった。

木曽の森名古屋城築城に際して、材木は今も名古屋の中央を流れる堀川を通って木曽の森から運ばれた檜が採用された。尾張藩は森林資源を保護するため林政改革も実施。